「庭にウッドデッキを作りたい」と考えたとき、多くのDIY愛好家が訪れるのがハンズマンです。しかし実際にハンズマンでウッドデッキの材料を探し始めると、その種類の多さに驚くかもしれません。

また、気になる値段や手軽に置くだけのタイプはあるのか?人気の人工木材のメリットや弱点、そして天然木は本当に腐らない?といった疑問もいろいろ浮かんでくることでしょう。

さらに本格的なDIYに挑戦する場合、自作費用はいくらになるのか、どのような材料を選べば良いのか、床板にベニヤ板は使えるのか、そして便利な木材カットサービスはどう活用すればいいのかなど、知りたいことは山積みです。

この記事ではウッドデッキ制作を考えているあなたの疑問を一つひとつ解消し、理想のウッドデッキ作りを成功に導くための情報を詳しく解説していきます!

【この記事でわかること】

- ハンズマンで扱うウッドデッキの種類とそれぞれの特徴

- DIYに必要な材料の詳細な選び方とおおよその費用感

- 人工木材と天然木のメリット・デメリットの徹底比較

- 木材カットサービスなど便利なサービスを最大限に活用する方法

ハンズマンで売ってるウッドデッキの種類と特徴

- 気になる値段とコスパをチェック

- 置くだけで完成する手軽なタイプ

- 人気の人工木材を選ぶメリット

- 天然木は腐らない?メンテナンス方法

- 購入前に知るべきウッドデッキの弱点

気になる値段とコスパをチェック

ウッドデッキを設置する上で、誰もが最初に考えるのが値段とコストパフォーマンスではないでしょうか。ハンズマンではDIY初心者でも安心して始められる部材一式が揃ったセット品から、経験者がこだわりを追求できるプロ仕様の本格的な木材まで、非常に幅広い価格帯の商品が用意されています。

例えば、設計図付きで組み立てが簡単なキット製品は、サイズにもよりますが数万円から十数万円が中心価格帯です。これらは設計の手間が一切かからず、必要な部材が過不足なく揃っているため、購入後すぐに組み立てを始められるのが最大の魅力です。

一方、自分で一から設計を行う本格的なDIYでは、選ぶ木材の種類や施工面積、デザインによって費用が大きく変動します。

初期費用だけを見ればキット製品よりも安く抑えられる可能性がありますが、電動ドライバーや丸ノコといった専門工具の購入費や設計・施工にかかるご自身の時間をコストとして考慮する必要があります。

ウッドデッキのコストを考える上で非常に重要なのが、「ライフサイクルコスト」という長期的な視点です。

初期費用が安価なソフトウッド材を選んでも、数年ごとの再塗装に必要な塗料代や刷毛などの道具代、そして何より作業の手間がかかります。これを10年、20年というスパンで考えると、初期費用は高くてもメンテナンスフリーに近い人工木材の方が、結果的にトータルコストが安くなるケースも少なくありません。

このように、単純な初期費用だけで判断するのではなく、将来的にかかるメンテナンス費用や手間まで含めたトータルコストで比較検討することが、後悔のない満足のいくウッドデッキ作りにつながります。

置くだけで完成する手軽なタイプ

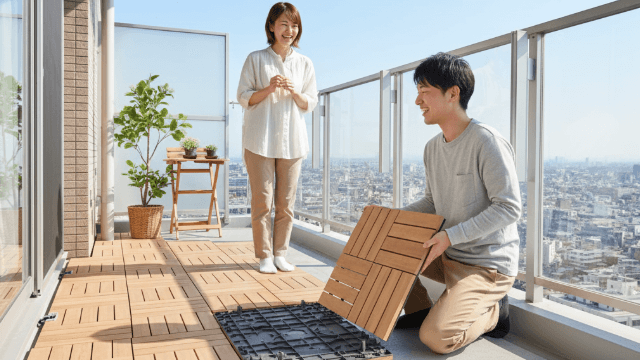

「DIYの経験がなくて不安」「賃貸住宅だから大掛かりな工事はできない」といった方に最適なのが、置くだけで設置が完了する手軽なウッドデッキです。ハンズマンでは一般的に「ウッドパネル」や「システムデッキ」「デッキタイル」といった名称で販売されています。

これらの製品の最大のメリットは、その圧倒的な手軽さにあります。ウッドデッキ作りで最も大変な基礎工事が一切不要で、マンションのベランダや戸建てのコンクリートテラスの上に直接敷き詰めるだけで、無機質だった空間があっという間に木の温もりあふれるリラックススペースに生まれ変わります。

多くの製品が裏面に樹脂製のジョイントが付いており、パズルのようにカチッとはめ込んで連結させるだけで簡単に施工できるのも嬉しいポイントです。

置くだけタイプのメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 圧倒的な手軽さ:基礎工事不要で初心者でも簡単設置 | 設置場所の制約:平坦な場所にしか設置できず、高さ調整も困難 |

| 原状回復が容易:賃貸物件でも気兼ねなく設置でき引っ越し時も安心 | 清掃性の課題:パネル下に枯葉や土埃が溜まりやすく定期的な掃除が必要 |

| 柔軟な拡張性:部分的な交換や後からの面積拡張が容易 | 安定性と耐久性:本格的なデッキに比べ安定性に欠け、寿命も比較的短い |

注意点:パネル下の湿気対策

設置場所が平らでないと歩行時にパネルがガタつく原因になります。そして特に注意したいのが「パネル下の環境」です。

日当たりや風通しが悪くなりがちで湿気がこもりやすく、カビの発生や害虫の住処になる可能性があります。これを防ぐため、数ヶ月に一度はパネルを剥がしてデッキブラシで清掃ししっかりと乾燥させることが、製品を長持ちさせ衛生的な環境を保つ上で非常に重要です。

このように、多くのメリットがある一方でいくつかの注意点も存在します。手軽に始められるからこそ、こうしたデメリットをきちんと理解した上で検討することをおすすめします。

人気の人工木材を選ぶメリット

近年、ウッドデッキの主流材料として急速にシェアを伸ばしているのが「人工木材(樹脂木、または木樹脂複合材)」です。これはリサイクルされた木粉と樹脂(主にポリプロピレンなど)を高圧で混ぜ合わせて押し出し成形した工業製品で、天然木が持つ弱点を克服した多くのメリットを備えています。

最大のメリットは、メンテナンスの容易性とそれによる長期的な耐久性です。天然木のように防腐・防蟻のための定期的な塗装が一切不要で、普段のお手入れは土汚れなどを水で洗い流すだけで十分です。

また、原料に樹脂を含んでいるため吸水率が極めて低く、雨による腐食の心配がありません。経年による色褪せやささくれ・反りといった変形も起きにくいため、長期間にわたって新品同様の美しい状態を保つことができます。

一方で、人工木材ならではのデメリットも存在します。天然木に比べて材料費が高くなる傾向があり、初期費用は割高になります。そして最も注意すべき点が、国民生活センターも注意喚起しているように夏場の表面温度の上昇です。

特に濃色の製品は直射日光下で65℃以上になることもあり、裸足で歩くと火傷の危険性があります。木の風合いは巧みに再現されていますが、本物の木が持つ質感や香り、断熱性には及びません。

人工木材はこんな方におすすめ

- ウッドデッキの塗装などのメンテナンスに時間をかけたくない方

- 小さなお子様やペットが安全に遊べる、ささくれのない空間を求める方

- 日焼けによる色褪せを気にせず、常に綺麗な状態をキープしたい方

- 住宅の外壁やサッシの色とコーディネートしたい方

ハンズマンでは、LIXILの「デッキDC」やYKK APの「リウッドデッキ200」など、様々なメーカーの人工木材を取り扱っています。店舗に設置されているサンプルなどで、実際の質感や色合いを自分の目で確かめてから選ぶと良いでしょう。

天然木は腐らない?メンテナンス方法

「やはりウッドデッキには本物の木の温もりが欲しい」と考える方も根強くいらっしゃいます。天然木の持つ独特の風合い、豊かな香り、そして経年変化で深まる味わいは、何にも代えがたい魅力があります。しかし同時に避けられないのが「腐らない?」という耐久性への懸念です。

結論から言うと、適切な種類の木材を選び正しい周期でメンテナンスを行えば、天然木でも20年以上にわたって長持ちさせることは十分に可能です。

天然木は大きく分けて、非常に高い耐久性を持つ「ハードウッド」と加工しやすくDIYに向いている「ソフトウッド」に分類されます。

| 分類 | 代表的な木材 | 特徴 | 耐久性の目安 | 価格帯 |

|---|---|---|---|---|

| ハードウッド | ウリン、イペ、セランガンバツ | 非常に硬く密度が高いため、シロアリや腐朽菌に極めて強い。無塗装でも高い耐久性を発揮するが、非常に重く、ビス打ちには下穴が必須など加工が難しい。 | 20年~30年以上 | 高価 |

| ソフトウッド | ウエスタンレッドシダー、SPF材、杉 | 柔らかく軽量で、切断やビス打ちなどの加工が容易。DIY初心者でも扱いやすい。ただし、そのままだと腐りやすいため、防腐・防蟻処理が必須。 | 5年~15年(※要メンテナンス) | 安価~中価格 |

メンテナンスの基本は「保護塗装」

特にソフトウッドの場合、木の寿命を延ばすために1~3年に一度の再塗装が推奨されます。木材保護塗料は木材の内部に浸透して防腐・防虫・防カビ効果を発揮すると同時に、表面に膜を作って撥水性を高め、紫外線による劣化(色褪せやひび割れ)から木材を守ります。

塗装前にはデッキブラシで表面の汚れや古い塗膜をしっかりと落とし、高圧洗浄機で洗浄後、十分に乾燥させることが塗料の効果を最大限に引き出すコツです。この一手間がウッドデッキの寿命を大きく左右します。

たしかにメンテナンスには少し手間がかかりますが、自分の手で塗り替えることでウッドデッキへの愛着は一層深まります。木の色合いが少しずつ変化していく様子を楽しみながら、家族の歴史と共に長く付き合っていくのも天然木ならではの醍醐味と言えるでしょう。

購入前に知るべきウッドデッキの弱点

リビングの延長としてアウトドアリビングや子供の遊び場など、夢が広がるウッドデッキ。しかし、設置してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、購入前に一般的な弱点やデメリットを正しく理解しておくことも重要です。

ウッドデッキの主な3つの弱点

1.継続的なメンテナンスの手間と費用

これは主に天然木の弱点です。前述の通り、定期的な塗装や傷んだ部分の補修が欠かせません。このメンテナンスを怠ると腐食やシロアリ被害の進行を早め、最悪の場合、床が抜けて大きな事故につながる危険性もあります。

塗料代だけでなく刷毛やローラー、養生テープなどの消耗品代も継続的に発生します。

2.夏場の厳しい表面温度

これは主に人工木材の弱点です。熱を吸収・蓄積しやすいため、夏の日差しが強い日には表面が非常に熱くなり、素足で歩くことはできません。

特に小さなお子様やペットがいるご家庭では火傷のリスクを常に意識する必要があり、オーニング(日よけ)やシェードを設置する、打ち水をするなどの日差し対策が必須となります。

3.デッキ下の劣悪な環境

ウッドデッキの下は日当たりも風通しも悪くなるため、湿気がこもりやすくなります。その結果、雑草が生い茂ったり、蚊やナメクジ、シロアリといった害虫の格好の住処になったりする可能性があります。

これを防ぐためには設置前に地面を整地し、強力な防草シートを隙間なく敷き詰める対策が非常に効果的です。

これらの弱点は素材選びの段階で考慮したり、設置時に適切な対策を講じたり、そして日頃の心がけによってある程度カバーすることが可能です。

例えばメンテナンスの手間を徹底的に省きたいなら人工木材を選ぶ、夏場の暑さ対策として明るい色のデッキ材を選ぶ、タープを設置するなど、ご自身のライフスタイルや設置環境に合わせて最適な対策を検討しましょう。

ハンズマンで理想のウッドデッキをDIY

- ウッドデッキをDIYする基本的な手順

- DIYに必要な材料と選び方のコツ

- 便利な木材カットサービスを上手に活用

- 実際の自作費用はいくらかかる?

- 床板にベニヤ板は使用できるのか

- ハンズマンでのウッドデッキ計画について総括

ウッドデッキをDIYする基本的な手順

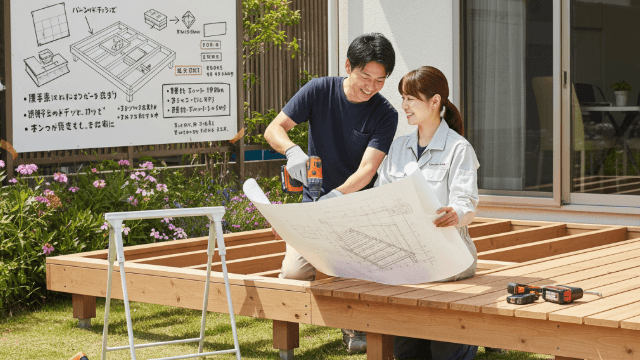

ウッドデッキのDIYは決して簡単な作業ではありませんが、正しい手順を踏んで計画的に進めることが成功への一番の近道です。ここでは基本的な作成手順をより具体的にステップごとに解説します。

ステップ1:詳細な設計と綿密な計画

すべてはここから始まります。まずはウッドデッキを設置したい場所の寸法をメジャーで正確に測り、方眼紙や設計ソフトを使って完成図を描きます。

この時、単にサイズを決めるだけでなく、リビングからの出入りのしやすさ、水道やエアコン室外機の位置、日光が当たる時間帯などを考慮して、最適な形状と配置を検討します。

設計図には束石の配置、根太の間隔(通常30~45cm程度)、使用する木材のサイズと本数まで、できるだけ詳細に書き込みましょう。この詳細な設計図が後の材料購入や加工作業の羅針盤となります。

ステップ2:正確さが命の基礎設置

設計図に基づきウッドデッキの土台となる束石(つかいし)を配置します。この工程で最も重要なのが「水平出し」です。長い板と水平器を使って全ての束石の天面の高さが完全に水平になるように、一つひとつ丁寧に調整します。

地面が土の場合は束石を置く場所を少し掘り下げ、砕石を敷いて「タンパー」と呼ばれる道具で突き固めておくと、地盤が沈下するのを防ぎデッキの安定性が格段に向上します。

ステップ3:強度を司る骨組み(根太)の組み立て

水平に設置した束石の上にウッドデッキの骨格となる部分を組み立てていきます。束石に束柱を立て、その上に大引(おおびき)、さらにその上に根太(ねだ)の順で組んでいきます。

この骨組みがデッキ全体の強度を左右する心臓部です。各部材の接合部はサビに強いステンレス製のビスやコーチボルトを使いしっかりと固定してください。この骨組みが頑丈にそして水平に組めているかが、後の床板の仕上がりを決定づけます。

ステップ4:仕上げの床板張り付け

いよいよDIYのクライマックス、床板の張り付けです。根太の骨組みに対して直角になるように床板を配置し、ステンレス製のウッドデッキ専用ビスで一枚一枚固定していきます。

ここで非常に重要なポイントが、床板と床板の間に5mm程度の隙間(目地)を設けることです。これは雨水が下に抜けるための排水路となると同時に、木材が湿気によって膨張した際に板同士が突き上がって盛り上がるのを防ぐための「逃げ」の役割を果たします。

美しく仕上げるプロのコツ

仕上がりの美しさは最初の1枚目の床板をいかにまっすぐ張れるかで決まります。建物の壁などを基準にし、水糸を張って正確なガイドラインを作ると、それに沿って作業を進めるだけで誰でもプロのようにまっすぐな床板を張ることができますよ。

DIYに必要な材料と選び方のコツ

ウッドデッキを自作するには木材以外にも様々な材料や道具が必要です。ハンズマンのような大型ホームセンターに行けばそのほとんどを一度に揃えることができます。ここでは主要な材料とその選び方のコツをより専門的な視点で紹介します。

| 材料・道具名 | 役割とプロが教える選び方のコツ |

|---|---|

| 束石 | デッキの土台。コンクリート製が一般的。束柱を固定する金具が一体化した「羽子板付きタイプ」や高さ調整が可能な「鋼製束」を選ぶと施工精度と作業効率が格段に上がります。 |

| 束柱・大引・根太 | デッキの骨組み部分。常に湿気の影響を受けやすい場所なので最も耐久性が求められます。ハードウッド、防腐注入処理済みのソフトウッド、またはアルミ製の大引など高耐久な素材を選びましょう。 |

| 床板 | デッキの顔となる表面部分。デザイン性、歩行感、メンテナンス性を総合的に考慮して人工木材か天然木かを選びます。天然木の場合、表面に溝加工(リブ加工)がされたものは滑りにくいという利点があります。 |

| ビス(ネジ) | 木材を固定する最重要パーツ。屋外使用なので必ず錆びにくいSUS304、SUS305J1、SUSXM7といったステンレス製を選びます。ネジ山が切れにくい「ウイング付き」や「カット刃付き」のウッドデッキ専用ビスを選ぶと硬いハードウッドでもスムーズに打ち込めます。 |

| 塗料 | 天然木(特にソフトウッド)を使用する場合に必須。防腐・防虫・防カビ効果のある木材保護塗料(屋外用)を選びます。木の呼吸を妨げない「浸透タイプ」がおすすめです。キシラデコールなどの有名ブランド品は実績もあり安心して使用できます。 |

| 工具類 | 必須工具はインパクトドライバー、丸ノコ、水平器、メジャー、さしがねです。特にインパクトドライバーはパワーのある14.4V以上のモデルを選ぶと作業が捗ります。安全のため保護メガネや手袋も忘れずに準備しましょう。 |

材料選びで迷ったら、遠慮なくハンズマンの専門知識を持った店員さんに相談してみてください。作成した設計図を見せながら、「この設計で10年くらい持つように作りたいんですが」といった具体的な要望を伝えることで、最適な材料を的確に提案してくれますよ。

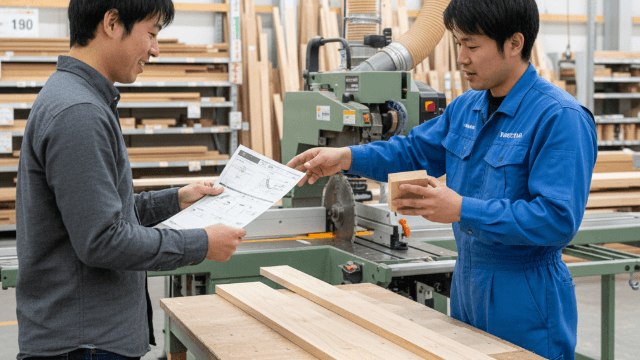

便利な木材カットサービスを上手に活用

DIYでウッドデッキを作る際、多くの人が直面する大きなハードルが大量の木材を正確にカットする作業です。特に長い木材をまっすぐ、かつ直角に切断するのは、専用の作業台や高度な技術がなければ非常に困難です。

そんなDIYの悩みを一挙に解決してくれるのが、ハンズマンが提供する「木材カットサービス」です。

ハンズマンの店舗で購入した木材であれば、1カット数十円という非常にリーズナブルな料金で、希望のサイズにミリ単位でカットしてもらえます。このサービスを上手に活用することでDIYのクオリティと効率が劇的に向上します。

木材カットサービスを利用する3つの絶大なメリット

- プロレベルの精度:工場の大型パネルソーでカットするため、手作業では到底不可能なレベルの直線・直角を正確に出すことができます。部材の精度が上がることで組み立て時のズレや隙間がなくなり、全体の仕上がりが格段に美しくなります。

- 圧倒的な時間と労力の削減:DIYで最も時間と体力を消耗するカット作業を全てプロに任せられるため、購入後はすぐに組み立て作業に入れます。これによりDIYの総作業時間を半分以下に短縮することも可能です。

- 絶対的な安全性の確保:丸ノコなどの電動工具は取り扱いに慣れていないとキックバックなどで大きな怪我をするリスクが伴います。危険な作業を専門スタッフに依頼することで安全にDIYを楽しむことができます。

このサービスを最大限に活用するためのコツは、事前に作成した設計図をもとに「木取り図(きどりず)」と呼ばれるカットリストを作成していくことです。

これは、どの部材を何センチの長さに何本カットするのかを一覧にしたもので、これをスタッフに渡すだけで間違いなくスムーズに注文が完了します。まさにDIYの成功率を飛躍的に高める、使わない手はない裏ワザと言えるでしょう。

実際の自作費用はいくらかかる?

ウッドデッキの自作費用は、使用する材料の種類、サイズ、そしてデザインによって大きく変動しますが、ここではDIYで人気の具体的なモデルケースを想定し、より現実的な概算費用をシミュレーションしてみましょう。

【共通設定】サイズ:約3.6m × 1.8m(約2坪、約6.5㎡)のシンプルな長方形デッキ

| 費用項目 | ケース1:防腐SPF材(ソフトウッド) | ケース2:ウリン材(ハードウッド) | ケース3:人工木材 |

|---|---|---|---|

| 束石(9個) | 約3,000円 | 約3,000円 | 約3,000円 |

| 根太・大引用木材 | 約15,000円 | 約40,000円 | 約20,000円(※アルミ製根太など) |

| 床板用木材 | 約20,000円 | 約80,000円 | 約90,000円 |

| ステンレスビス類 | 約5,000円 | 約7,000円 | 約8,000円(※専用クリップなど) |

| 木材保護塗料 | 約5,000円 | 不要(※好みで塗装する場合あり) | 不要 |

| 概算合計(材料費のみ) | 約48,000円~ | 約130,000円~ | 約121,000円~ |

忘れてはいけない「初期投資」と「その他費用」

上記のシミュレーションはあくまで木材と金具類のみの概算費用です。初めて本格的なDIYに挑戦する場合、この他にインパクトドライバー(約15,000円~)、丸ノコ(約10,000円~)、水平器などの工具代として、最低でも3~5万円程度の初期投資が必要になります。

また、ハンズマンの木材カットサービスを利用する場合はこれにカット料金(数千円程度)が加算されます。

このように、選ぶ木材によって費用は2倍以上変わることが分かります。初期費用を徹底的に抑えたいならソフトウッド、長期的な耐久性とメンテナンスフリーという価値を重視するならハードウッドや人工木材というように、ご自身の予算とウッドデッキに何を求めるかを明確にして材料を選ぶことが重要です。

床板にベニヤ板は使用できるのか

DIYで少しでもコストを抑えようと考える際、「内装で余ったベニヤ板をウッドデッキの床板に使えないかな?」というアイデアが頭をよぎる方がいらっしゃるかもしれません。

結論として、屋外のウッドデッキの床板に、いかなる種類のベニヤ板(合板)を使用することも絶対に避けてください。これは安全に関わる極めて重要な警告です。

その理由はベニヤ板の構造と、JAS規格で定められた用途にあります。ベニヤ板は薄い木板(単板)を繊維方向が互い違いになるように重ね、強力な接着剤で圧着して作られています。

この接着剤の耐水性能によって「特類」「1類」「2類」に分類されますが、日本合板検査会の規定でも明記されている通り、最も耐水性の高い「特類」であっても、常時湿潤状態となる屋外での使用は想定されていません。

雨や夜露に直接晒されるウッドデッキの床板という過酷な環境では、たとえ特類のベニヤ板であっても短期間で接着層が剥離(デラミネーション)し、板がミルフィーユのようにバラバラになってしまいます。

また、ベニヤ板の表面や内部に使われている木材自体に防腐・防蟻処理は施されていないため、すぐに腐食が始まり、シロアリの格好の餌食となります。

その結果、人の体重を支える強度はあっという間になくなり、床が突然抜け落ちて転落する、といった重大な事故につながる危険性が極めて高いのです。

コストを抑えたい気持ちはわかりますが、人の安全が関わる床板には、必ずウッドデッキ用に設計・販売されている無垢材(ソフトウッドやハードウッド)や高い耐久性を持つ人工木材を使用してください。安全は何物にも代えがたい最優先事項です。

ハンズマンでのウッドデッキ計画について総括

ハンズマンを活用したウッドデッキ作りに関する知識を、初心者向けから専門的な内容まで幅広くご紹介しました。最後に、理想のウッドデッキを実現するための重要なポイントをあらためてリスト形式でまとめます。

- ウッドデッキの値段は手軽なキット品か、こだわりの自作か、そして選ぶ材料で大きく変動する

- 賃貸やベランダには工事不要で置くだけで完成するパネルタイプが最適解

- メンテナンスの手間と時間をかけたくないなら初期費用は高くても人工木材が最も合理的な選択肢

- 天然木の「腐らない?」という疑問は耐久性の高いハードウッドを選ぶか、ソフトウッドに適切な周期で保護塗装を施すことで解決できる

- ウッドデッキの弱点である「メンテナンス」「夏場の熱」「デッキ下の環境」は設計段階で対策を織り込むことが重要

- DIYの基本的な手順は「設計→基礎→骨組み→床板張り」であり、特に基礎の水平出しが全体の精度を決める

- DIYに必要な材料選びでは耐久性を最優先に考え、特にビスは錆びにくいステンレス製を必ず選ぶ

- ハンズマンの木材カットサービスはDIYの精度、効率、安全性を飛躍的に向上させる必須のサービス

- 自作費用は、約2坪の広さでソフトウッドなら5万円前後、ハードウッドや人工木材なら12万円以上が目安

- 屋外の床板に耐水性と強度が全く不足しているベニヤ板の使用は、重大な事故に繋がるため絶対に避けるべき

- 初期費用だけでなくメンテナンス費用まで含めた「ライフサイクルコスト」で材料を選ぶことが後悔しないための最大のコツ

- 設計図や材料選びで迷ったら一人で悩まずハンズマンの専門スタッフに相談するのが成功への一番の近道

【関連】